【研究室コラム】静電気

冬の季節、衣服を脱いだり、ドアノブや自動車のドアハンドルに触れたりしたときに、「パチッ」と音がして痛みを感じたことがあるでしょう。これが「静電気」のしわざであることは知られています。「スカートのまとわりつき」や「髪の毛の広がり」も静電気によるもので、これも気になるところです。この「静電気」とは何でしょうか、どうして冬の季節に発生するのでしょうか。

静電気と湿度

実は夏でも静電気は発生していますが、我々が感じることがないだけです。冬との違いは、空気中に水分がどれくらいあるかの違いです。水分は電気を流しやすく、静電気を逃がす性質があるため、湿気が多いと静電気は発生しにくく、逃げやすくなります。逆に、空気が乾燥すると水分が不足し、静電気が発生しやすく、逃げにくくなります。

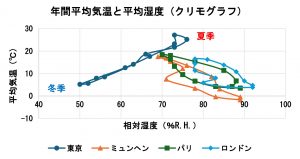

夏のように湿度が高いと、空気中の水分が多く、物質の水分量も多くなります。静電気はそうした水分を通って緩やかに放電(静電気を帯びたものがその電気を放出すること)されます。 しかし、冬は湿度が低く乾燥し、水分が不足していることから、静電気が発生しやすく、放電されず物体に溜まってしまいます。特に湿度が50%以下になると、静電気が頻繁に発生するようになります。日本の冬季はヨーロッパに比べて湿度が低く、東京では平均湿度が50%にもなり、気候的に静電気が起きやすい環境になります。屋内では暖房により乾燥し、静電気がより発生しやすくなります。

クリモグラフ:月ごとの平均気温(縦軸)と平均湿度(横軸)を折れ線で結んだ気候図東京は、夏季の高温多湿に対して、冬季の低温低湿が特徴

静電気発生のメカニズム

私たちの身の回りにあるものはすべて、(+)プラスと(-)マイナスの2種類の電気をもっています。人体も同じで、通常はプラスの電気(陽子)とマイナスの電気(電子)を同じ数だけもっています(すべての物質は、陽子と電子からなる原子で構成されています)。この状態はバランスが良く、全体ではプラスでもマイナスでもない状態で、「電気を帯びていない状態」ということです。この状態のものに触っても、電気を帯びていないため、「パチッ」とすることはありません。しかし、このバランスが良い状態は「接触と分離」「摩擦」「剥離」により簡単に崩れてしまいます。異なる2つのものが「接触」後に「分離」したり、「摩擦」したり、「剥離」したりすると、片方からもう片方へマイナスの電子が移動し、静電気が発生します。

静電気の発生原因

| ・接触と分離(異なる2つの物体が触れ合い、離れることで電子が移動)

・摩擦(物体同士がこすれ合うことで、電子が一方の物質から他方へ移動) ・剥離(フィルムなど、何かを剥がすときに発生。食品用ラップがくっつく現象) |

2つのものの間には、マイナスの電子を「奪う側」と「奪われる側」という関係があります。これは、「もの」によってマイナスの電子を引っ張る力が異なるために生じる関係性です。2つのものが接触したとき、マイナスの電子を引っ張る力が強い方へ、もう一方のマイナスの電子が移動します。

静電気発生のメカニズム

(出典:ウエザーニュース)

マイナスの電子を奪われた側は、プラスの電気(マイナスの電子がない状態)が多くなります。一方、マイナスの電子を奪った側は、マイナスの電子が多くなります。このバランスが崩れた状態のことを「静電気」を帯びた状態といいます。

静電気を帯びていることを「帯電している」といいます。静電気には、プラスに帯電した「プラスの静電気」と、マイナスに帯電した「マイナスの静電気」が存在することになります。物質がプラスに帯電するのか、マイナスに帯電するのかは接触している物質の組み合わせによって決まります。その関係を表した表を帯電列と言います。

(出典:ライオン株式会社)

●「ポリエステルのシャツ」の上の「ウールのセーター」を脱ぐときの摩擦で、ウールは(+)に、ポリエステルは(-)に帯電

●「ポリエステルのシャツ」の上の「アクリルのセーター」を脱ぐときの摩擦で、アクリルは(-)に、ポリエステルは(+)に帯電

同じポリエステルでも、摩擦の相手により(+)にも(-)にも帯電する

要するに、静電気は冬季のような乾燥した環境で、異なる物質の摩擦や剥離が起こった場合に、電子の移動によって発生します。乾燥機の中の十分に乾燥した衣類に、冬季に異種素材の重ね着を脱ぐときに、電気を通さないカーペットやビニールタイルの上を歩いたときに、静電気が発生します。

静電気が発生しやすい環境

| ・乾燥した空気の中(乾燥している空気は静電気の発生を促進。乾燥機の中)

・冬季(冬場は室内の湿度が低い時期) ・摩擦が起きる場所(衣服や靴などの摩擦が起こる場所) ・乾燥した素材の衣服(合成繊維や毛皮などの乾燥した素材の衣服) ・カーペットやフローリングの上(電気を通さない絶縁材料の表面) |

静電気の放電

「静電気」を帯びたものは、電気的にバランスが悪い状態です。バランスが悪いものは、元のバランスが良い状態に戻ろうとします。プラスに帯電したものとマイナスに帯電したものが近づくと、マイナスに帯電した側のマイナスの電子は、プラスに帯電した側に移動してバランスを取り戻そうとします。そして両者が触れた(極度に近づいた)ときに、マイナスの電子は、プラスに帯電した側に移動します。

このマイナスの電子が移動する動きを「放電」といいます。放電とはつまり「マイナスの電子の放出」で、このとき、”もの”と”もの”との間には電子の流れである「電流」が流れます。例えば、ドアノブがマイナスに帯電していて、反対に、自分がプラスに帯電していた場合(人間はプラスに帯電しやすい)、ドアノブに触ると、マイナスの電子が自分の手に流れ込んで「放電」が起き、電流が流れ、感電(身体が電気に触れる)し、痛みを感じます。

雷も静電気

「雷(かみなり)」も静電気の蓄積によって発生します。強い上昇気流の積乱雲(入道雲や雷雲とも呼ばれる)の中で、氷晶(ひょうしょう:0.5mm以下の氷の粒)や霰(あられ:直径2〜5mmの氷の粒)が激しくぶつかり合い、静電気が発生します。サイズの大きい霰(あられ)はマイナスの電気を帯びて雲の下部に集まり、小さい氷晶(ひょうしょう)はプラスの電気を帯びて雲の上部に集まり、雲の内部に大量の静電気が蓄積されます。その静電気が限界を超えると、雲の中や、雲と雲との間で放電が起こります。さらに、雲の下部に溜まったマイナスの電気が、このマイナスの電気に誘導されて集まった「地上のプラスの電気」と引き合うと、雲から地表へ向かう放電が起こります。これが「落雷」です。

●マイナスの電気は雲の下部に、プラスの電気は雲の上部に集まる

●電気が限界を超えると、雲の下部のマイナスの電気が、地上のプラスの電気と引き合い、放電(落雷)する

静電気の電圧

映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』で、タイムマシンのデロリアンを動かすには1.21ジゴワット(ギガワット)の電力が必要とされ、雷の電力を利用することになりました。「ジゴ」とは「ギガ(giga、記号:G)」の英語読みで「10億倍」を表します(映画の架空の単位、発音を誤った等の説もある)。よって「1.21ジゴワット」とは12億1千万W=121万kW(一般家庭の約40万世帯の電力需要に相当)になります。実際の雷の電圧は約1億ボルト(家庭用電圧の100万倍)、電力は1~200万ギガワットにも達すると言われています。

一方、身近な静電気の電圧も一定ではなく、場合によっては数千ボルトから数万ボルトに達することがあります。湿度が低い環境では、カーペットやビニールタイルの上を歩くだけで、数万ボルトの非常に高い電圧の静電気が発生します。

静電気の帯電電圧(国防総省ハンドブック:静電気放電保護パッケージ)

| 静電気発生源 | 帯電電圧(V) | |

| 相対湿度10~20% | 相対湿度65~90% | |

| カーペットの上を歩く人 | 35,000 | 1,500 |

| ビニール床の上を歩く人 | 12,000 | 250 |

静電気に対して、家庭用の電気は継続して電気が流れる動電気に分類されます。家庭用の電気の電圧は100~200ボルトですが、電線に直接触れたり、濡れた手で漏電している機器に触れたりすると、大きな電流が流れて感電死することがあります。痛みを感じる程の静電気は約3,000~3万ボルトと言われ、家庭用の電気の約15〜300倍の高電圧です。しかし、継続して電気が流れる家庭用の動電気とは違い、静電気は流れる電流が微少であるため、高い電圧が流れても人が死ぬようなことはありません。「針で刺された感じ」や「手全体を強打された感じ」を受ける程度です。

静電気(物体の表面に帯電し、変化しない)と動電気(物体の中を連続的に流れる)

静電気の帯電防止

静電気による害を防ぐには、「静電気が発生しやすい環境」を作らないようにすればよいわけで、「乾燥を防ぐ」ことと、発生した「静電気を逃がす」ことです。静電気を防止するために有効な対策は次のとおりです。

|

・湿度の調整(加湿器を使用したり、バケツなどに水を置いたりして、室内の湿度を保つ) ・アースをつなぐ(静電気を放電させるためにアースを繋ぐ) ・静電気対策製品を使う(静電気除去マットや静電気除去ブレスレット、静電気除去スプレーなど) ・適切な衣服を選ぶ(合成繊維よりも天然繊維の衣服を、靴下や靴は静電気を発生しにくい素材を) ・壁や地面を触る(壁や地面を触ることで、体内に帯電している電子が地面を伝わって流れ出る)

|

【衣類の静電気防止加工で静電気を防ぐ】

衣類のクリーニングの際に可能な静電気対策が「静電気防止加工」です。これは、親水性のある帯電防止剤を繊維表面に付着させます。これにより空気中の水分を吸着しやすくなり、静電気が帯電しにくくなります。この加工により、人体に帯電する静電気の電圧は、電撃(電流を受けた時に感じる衝撃)のない1,000ボルト(V)以下、数十~数百ボルト程度に保つことができます。

人体帯電と放電時の電撃の強さの関係 (静電気安全指針 2007. 独立行政法人労働安全衛生総合研究所)

| 人体の帯電電圧(V) | 電撃(電流を受けた時に感じる衝撃)の強さ |

| 1,000 | 全く感じない |

| 2,000 | 指の外側に感じるが痛まないが、かすかな放電音発生 |

| 3,000 | 針で刺された感じを受け、ちくりと痛む |

| 4,000 | 針で深く刺された感じを受け、指がかすかに痛み、放電の発光を見る |

| 5,000 | 手のひらから前腕まで痛み、指先から放電発光が延びる |

| 10,000 | 手全体に痛みと電気が流れた感じを受ける |

| 12,000 | 手全体を強打された感じを受ける |

【靴底の素材で静電気を逃がす】

基本的に、アース(地面)に接地していれば、身体の静電気は足を通して地面へ自然に発散されますが、ラテックスやゴムなど電気を通しにくい人工素材を靴底に使った靴をはくと、静電気は地面に流れずたまってしまいます。底のソール部分が革など天然の素材であれば、ある程度電気を通してくれます。革は水分を多く含んでおり、静電気が溜まりにくい性質があるためです。少なくともラバーソールの靴より静電気の帯電が緩和されます。

レザーソール(革底)の靴は静電気に強い

無断転載はお断りしております。本記事をご利用の際は、ポニークリーニングへお問い合わせください。